发布时间:2024-11-27 13:23:11被阅览数:1032 次信息来源:《山西档案》

作者:王英 田静静 易瑞

摘要:非遗档案是文化遗产资源累积的历史见证者,直接反映非遗活动的基本面貌和传承状况,其开发有利于传承民族文化、构建社会记忆、弘扬民族精神和增强文化自信。基于此,通过网络调研梳理我国非遗档案资源的开发现状,总结出当前非遗档案资源开发存在纵深发展支撑不强、开发水平参差不齐、开发广度深度不足等现实困境,并从理论与实践2个层面阐述LAM协作是非遗档案资源开发的新视角,进而从协同耦合、多元参与、价值挖掘3方面提出非遗档案资源的LAM协作开发策略,以期为非遗档案资源的可持续开发提供有益参考。

关键词:非遗档案资源;LAM;协作开发

习近平总书记指出“推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展,激发全民族文化创新创造活力,建设社会主义文化强国”[1],为新时代中华优秀传统文化的赓续传承指明了方向。非物质文化遗产(以下简称“非遗”)作为中华优秀传统文化的重要组成部分,是指被各社区、群体、个人,视为文化遗产组成部分的各种社会实践、观念表述、知识、技能以及相关的工具、实物、手工艺品和文化场所[2]。而非遗档案能够全面反映非遗的具体内容、表现形式、流变过程、传承实践情况等,也是向公众展示非遗、研究非遗、振兴和发展非遗的重要载体[3]。因此,开发非遗档案资源,对唤醒民族意识、传承民族文化、增强民族凝聚力具有重要意义。

在社会发展和政策支持下,学界对非遗档案资源开发的讨论与研究日渐丰富,主要集中在以下几个方面:一是对非遗档案资源的特定开发形式进行研究,如陈建[4]、赵滟[5]等;二是研究某一特定类型非遗档案资源开发的现实困境与开发思路,如孙大东[6]、邹燕琴[7]、华林等[8]、杜其蓁等[9]、吴彦洁等[10]、陈露[11]等;三是立足理论体系,探讨非遗档案资源开发的导向与途径,如张一[12]、罗宗奎等[13]、陈浩冉等[14]、王海弘[15]、王康媚[16]等;四是通过实践或理论倡导公共文化机构参与非遗档案资源的保护开发工作,如赵亚敏等[17]、康延兴[18]、潘彬彬[19]等。总体而言,上述成果具有一定的研究深度,但仍存在一些不足。在实践层面上,针对非遗档案资源开发现状的调研主要集中于某一特定地区或项目,缺乏全国范围内的广泛研究和探讨;在理论层面上,有关非遗档案资源开发的理论研究仍相对分散,多数研究仅针对图书馆、档案馆等单一主体进行,缺乏跨领域、跨学科的整体视野,与非遗档案资源开发自身的多元跨学科性、多主体协同性特征不匹配,因而难以对非遗档案资源开发形成全面而深入的认识,不利于非遗档案资源的持续性开发与长久性保护。由此,本文在调研我国非遗档案资源的开发现状的基础上,引入非遗档案资源开发的新视角,即LAM(图书馆、档案馆和博物馆)协作开发,并从理论与实践两个层面论证其可以有效解决我国非遗档案资源开发面临的挑战,继而提出非遗档案资源的LAM协作开发策略,以期探索实现非遗档案资源社会价值与功能的新路径。

1 非遗档案资源开发现状调研与分析

1.1 非遗档案资源开发现状调研框架

一般而言,非遗档案资源开发受开发主体、开发客体、开发形式、开发成果及开发环境等多种重要因素的影响。其一,开发主体主要是指非遗档案资源的保护单位及开发责任主体,对其开发起决定性作用。其二,开发客体主要是指开发主体在非遗档案资源开发中的开发对象与内容,不同的开发客体所呈现的开发表现形式不尽相同。其三,开发形式即非遗档案资源开发的具体方式、路径、手段、渠道、工具等,多元化的开发形式能更有效地传承和保护非遗档案资源。其四,开发成果即非遗档案资源开发后向大众呈现的结果,高质量的开发成果能促进非遗档案资源的常态化保护和长久性传承。其五,开发环境主要是指非遗档案资源开发的政策保障和经费来源。

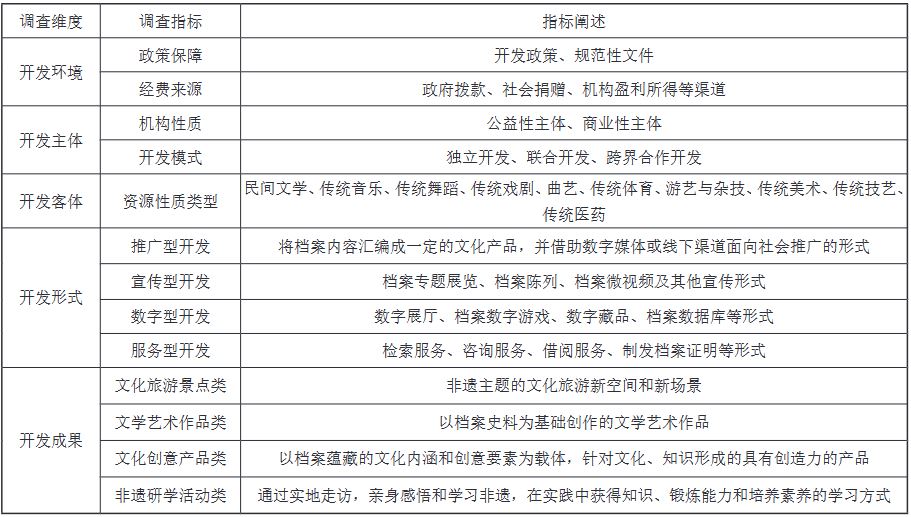

因此,本文基于5个调查维度,构建非遗档案资源开发现状的调研框架(见表1),拟从各项调研指标中探析我国非遗档案资源开发的现状。

表1 非遗档案资源开发现状的调研框架

1.2 非遗档案资源开发现状的调研过程与结果呈现

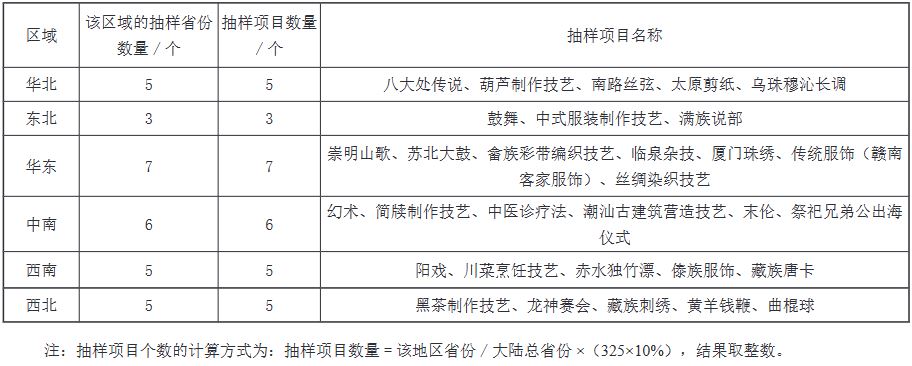

2021年,国务院批准文化和旅游部确定了第五批国家级非物质文化遗产代表性项目名录(共计185项)和国家级非物质文化遗产代表性扩展项目名录(共计140项)[20]。本文拟采用网络调查法,借助第五批国家级非物质文化遗产代表性项目和扩展项目(合计325项),并结合中国非物质文化遗产网(https://www.ihchina.cn/)、各省份非遗中心、图书馆、博物馆和档案馆等公共文化机构的一站式服务平台、百度搜索引擎,辅之以文献调研、线上咨询、电话咨询等作为补充数据源,对项目中蕴藏的非遗档案资源进行开发现状调研。

考虑到非遗项目数量众多,本次调研将采用分层抽样的方式从总样本中抽取10%的项目进行详细调研,以确保覆盖不同类型的非遗项目(见表2)。

表2 调研数量与调研项目

同时,此次调研采取以下标准:一是非遗档案资源的广泛性。所选的 31 个样本项目应覆盖我国大陆地区6大行政区域的所有省份,且抽取样本类型与总样本中各种类型项目占比大致相同。二是调研结果的高关联度。本次调研的核心主题是“非遗档案资源开发”。因此,在收集和分析数据时,应确保调研结果与样本资源的开发现状具有高度关联性。三是调研结果的权威性。调研应主要以官方展示的非遗档案资源开发内容为主,包括但不限于政府官方网站、公共文化机构的官方网站或数据库、权威的学术期刊和研究报告等。截至2024年6月14日,调研结果如表3所示。

表3 调研结果(部分)

1.3 非遗档案资源的开发现状与挑战分析

调研分析得出,在开发主体层面,非遗档案资源多由公益性主体开发,且多采用跨界合作开发模式;在开发客体层面,非遗档案资源的类型和载体呈现出多元化、异质化、扩展化的趋势,涵盖民间文学、传统舞蹈等多种类型和口述档案、声像档案等多种载体形式;在开发形式层面,主要以宣传型开发、服务型开发等较传统的形式为主,数字型开发仅占比15.1%;在开发成果层面,非遗档案资源的开发成果多为应用型成果,主要是文学艺术作品、文化创意产品及文化旅游景点类;在开发环境层面,大部分地区都出台了非遗保护条例,开发经费也多为财政拨款。

1.3.1 开发环境持续向好但纵深发展支撑不强

通过调研发现,非遗档案资源的开发基本上得到了政府相关政策与经费的积极鼓励与支持。例如,宝丰县委、县政府为振兴魔术产业制定了《宝丰魔术产业三年发展规划》《说唱文化(宝丰)生态保护实验区总体规划》《说唱文化(宝丰)生态保护区专项资金使用管理办法》等政策。这表明,我国非遗档案资源开发工作逐渐科学化,开发环境持续向好,相关法律和标准体系也逐步健全,各级财政拨款也能基本满足非遗档案资源开发的现实需求。

但目前,政策对非遗档案开发工作的持续纵深发展支撑不足,主要表现在顶层规划相对滞后,国家层面尚未出台专门针对非遗档案资源开发的法律法规,地方性的政策法规多以非遗保护等宏观管理环节为主,对非遗档案的开发工作尚未进行深入界定和具体规划,导致非遗档案的开发工作缺乏方向性和系统性。同时,我国非遗档案资源开发主要依赖政府投入,缺乏多渠道、多形式的资金投入机制,且其投入也相对有限。而拥有丰富非遗档案资源的民间主体由于资金、技术、人才等方面的限制,往往难以独立承担非遗档案的开发工作。官方与民间两股力量在资金上的制约因素相互叠加,导致投入与产出难以对称,无法达成可持续发展的态势。

1.3.2 开发主体力量多元但开发水平参差不齐

通过调研发现,由于非遗档案门类众多,其开发主体也十分多元,涉及档案馆、博物馆、文化馆、非遗中心、研究院、高校、民间组织、企业、传承人等各类主体,多元开发力量在人力、技术、资金等资源共享上更具优势。例如,崇明山歌的多元开发主体在崇明山歌的传承保护、发展创新、传播交流方面做了大量工作:保护单位崇明区文化馆通过“走出去请进来”的方式传播推广崇明山歌,陈家镇小学等学校常年开设山歌少儿培训班等等。

但是,由于开发者的综合能力不一、各机构的重视程度不同、开发模式存在差异,导致非遗档案资源开发水平也参差不齐,开发成果质量仍需在整体上加以提升。例如,部分机构在开发过程中仍采用独立开发模式,协同性较低,存在难度大、费时长、对开发者能力要求高等缺点,导致非遗档案资源利用率不高。而跨界合作开发模式主要由商业机构主导,存在“重用轻保、重旅轻文”的倾向。同时,部分非遗档案资源的开发主体主要是其传承人,非遗传承人断层危机凸显。据有关数据统计,截至2022年11月,国家级非物质文化遗产代表性传承人共有3 057人,其中70岁以上的传承人有1 345人,占比达44.0%[21]。

1.3.3 开发形式逐步创新但开发广度深度不足

通过调研发现,随着社会各界对非遗保护与开发的愈加重视,“非遗+旅游”“非遗 + 研学”“非遗 + 文教”“非遗 + 文创”“非遗 + 扶贫”等形式,逐渐成为目前非遗档案的主流开发形式,并以多样化的方式向社会公众展示非遗档案开发成果,进一步丰富了非遗文化的表现形式和传播渠道。例如,八大处公园积极开展有声书籍制作、传习展演进校园、传说动漫和传说皮影戏制作等多种创新活动;咸阳市以茯茶为媒,嵌入式地将其赋能于旅游等。

然而,当下非遗档案资源开发中新型技术的应用水平较低,大多只是利用互联网进行简单的宣传推广,较少有开发主体利用新媒体、新技术进行创造性数字开发,导致开发成果与公众关联度较低。例如,维吾尔族曲棍球、辽西太平鼓、祭祀兄弟公出海仪式等非遗的开发都只停留在对非遗档案资源历史渊源、现有情况的介绍上,存在开发覆盖面低的情况。同时,部分非遗档案资源的开发成果同质化严重,资源开发在形式和内容上极为相似,埋没了多数非遗档案资源的社会价值和经济价值。例如,在调研过程中发现,目前非遗档案的开发成果大多倾向于制作简单的文创产品和文艺作品,缺乏特色IP,尚未全方面地将非遗与地域特色文化、中国优秀传统文化有机融合。

2 LAM协作:非遗档案资源开发的新视角

非遗档案类型与载体的多样化,使得任何一个单独的机构或个体都无法承担起非遗档案的开发工作,需要多元主体共同参与,LAM协作为非遗档案资源开发引入了新视角和新思路,能有效应对非遗档案资源开发的现实挑战。具体而言,非遗档案资源的LAM协作开发兼具理论和实践基础。

2.1 非遗档案资源LAM协作开发的理论基础:协同理论

协同理论又称协同学,在20世纪70年代由德国著名理论物理学家Hermann Haken创立,其核心观点包括“一个效应、两大原理”,其中“一个效应”指的是协同效应,指复杂开放系统中大量子系统在协同作用的影响下最终实现最大化的整体效应,即各子系统内部能够相互协同,就能产生整体功能大于部分功能之和的协同效应[22]。而档案是非竞争范畴的公共产品,“协同开发”的开发主体“带有共性价值倾向”[23],其多主体参与的协同开发理念与协同理论的核心思想相契合,因此将协同理论作为非遗档案资源LAM协作开发的理论基础。

根据协同理论,协同就是指系统中诸要素或各子系统运行过程中的合作、协调与同步[24],强调系统内部各部分相互协作产生协同效应,利于个体或系统整体的进步与发展。因此,本文认为非遗档案资源的LAM协作开发是指图书馆、档案馆和博物馆在非遗档案资源的开发过程中,基于共同的目标和原则,利用各自的专业优势、资源条件和技术手段,通过合作、协调与同步的方式,对非遗档案资源进行联合开发、加工和利用,从而最大化地发挥非遗档案资源的价值。结合影响非遗档案资源开发的关键要素,理论上非遗档案资源的LAM协作开发应包括以下三方面的协同。

一是开发主体的协同性。非遗档案资源开发涉及包括LAM在内的各类主体,各方主体在政策、资源等方面责任明确、相互协调,可以强化多元主体的合作保障,发挥各馆在非遗档案资源开发中的专业优势,增强非遗档案资源开发的全面性。

二是开发手段的协同性。各主体可以结合自身特点和优势,以数字技术赋能档案开发形式创新,实现开发手段间互相关联、互为补充,以有效解决资源开发形式简单化和浅表化的问题,提高非遗档案资源开发的效率和质量。

三是开发成果的协同性。LAM协同开发的非遗档案资源,其成果具有全民共享的特点,将其专业优势与资源优势转化为丰富的开发成果,有助于改善产品同质化和品牌缺失的现状,促进非遗文化的传承和发展。

2.2 非遗档案资源LAM协作开发的实践基础

LAM协作是三馆在实施国家文化数字化战略的时代背景下,重塑公共角色的内在需求。这种模式为非遗档案资源的开发工作提供了开放包容的生态环境。一方面,LAM具有充足的机构优势,通过三馆的资源禀赋、人才聚集和文化融合,能促进非遗档案资源的多领域科学保护、深层次创意开发、广角度价值体现,有利于解决非遗档案资源开发所面临的挑战,实现档案资源创意开发与非遗文化全民共享的有效衔接,为非遗文化的传承和发展提供有力支持。另一方面,诸多政策也都体现出对非遗档案资源协作共享的导向,例如,《关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的意见》要求加强对全国非物质文化遗产资源的整合共享[25],为非遗档案资源LAM协作开发工作的法治化、规范化提供外部环境支持。

3 非遗档案资源的LAM协作开发策略

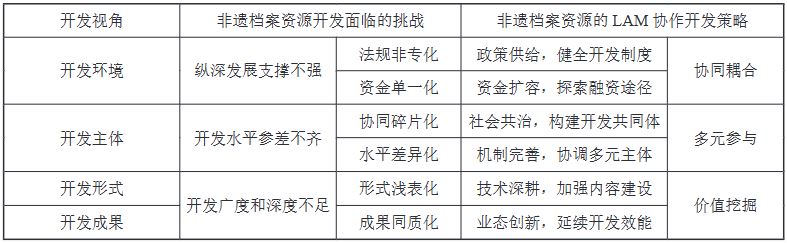

非遗档案研究是跨学科领域的应用型理论,需要多学科、多主体参与[26]。现结合我国非遗档案资源开发面临的挑战,从协同耦合、多元参与、价值挖掘3方面提出非遗档案资源的LAM协作开发策略(见表4)。

表4 非遗档案资源的LAM协作开发策略与挑战的对应关系

3.1 协同耦合:奠定非遗档案资源开发基础

3.1.1 政策供给,健全开发制度

非遗档案资源开发是一项多方参与的系统性工程,为确保其顺利进行,必须强化政策供给并健全开发制度。首先,非遗档案资源的开发必须有国家强制力参与,并在法律、法规、制度等层面予以一定的保障。国家应在顶层设计上赋予LAM协作开发非遗档案资源的法理依据,包括但不限于法律政策的补充,适时制定更具连续性、公平性、针对性和策略性的法律法规,对LAM协作参与下的非遗档案资源开发工作进行整体统筹规划等。其次,囿于地方历史文化底蕴、经济发展水平和基础设施建设、非遗档案资源存量等的差异,各地应在国家政策牵引下结合地方实际健全政策机制。一方面,地方政府应积极响应国家层面的政策号召,发挥政策的宏观指导作用,认识并强化LAM在非遗档案资源开发中的主体地位,推动三馆积极将非遗档案资源开发工作纳入本馆建设行动与计划中,确保各类主体在非遗档案资源开发过程中形成合力。另一方面,在国家法律政策支撑的前提下,我国地方在开发非遗档案资源的过程中不仅要构建包括发展规划政策、资源开发政策、财政资助政策、产业扶持政策等在内的横向开发政策,还要建立以“省—市—县—乡—村”层次联动为主的纵向非遗档案资源开发政策体系[27],以促进地区政策之间的有效衔接。

3.1.2 资金扩容,探索融资途径

目前,政府是我国非遗档案资源开发资金的主要供给力量,主要通过补助、奖励、贴息的方式支持非遗的保护和开发。因此,需要优化非遗档案资源开发的资金来源及构成,实现资金的多元化保障。一方面,政府应加大对非遗档案资源开发与保护的扶持力度,明确非遗档案开发的资金扶持标准和申请流程,确保资金能够精准、有效地投入到非遗档案开发过程中。开发主体也应积极争取地方政府的财政补贴,并对相关项目的资金进行统筹规划与合理分配,注重提高资金利用效益。另一方面,官方与民间应建立紧密的合作关系,政府可通过税收优惠等方式,积极鼓励民间资本进入非遗档案开发领域。LAM机构也可采取社会融资等方式,包括但不限于与企业合作开发非遗档案产品、接受社会捐赠、设立非遗档案资源开发基金等,实现商业与非遗档案资源开发双赢的局面。例如,临泉杂技所在县借助民间杂技节的集聚效应,举办2023年临泉文化旅游暨招商引资推介会,成功引入多方投资。

3.2 多元参与:促进非遗档案资源活态传承

3.2.1 社会共治,构建开发共同体

从主体及关系出发,可以发现“非遗”及“非遗”保护的价值实现有赖于文化持有者、政府组织、社会活动家、商业资本方、学者等众多社会主体共同的文化实践[28]。由此,我国非遗档案资源开发可采用LAM主导、社会共同参与的方式,针对不同类型的人群提供不同的众包任务,以此增强群众文化认同,拓展非遗活动深度。

具体而言,可以从以下几个方面入手:其一,邀请非遗传承人参与非遗档案开发等过程,赋予传承人话语权,例如,厦门城市职业学院闽南文化与民间艺术传习基地聘请多名国家级、省级、市级非遗传承人、工艺美术大师入驻,普及闽南文化知识;其二,与不同领域的专家广泛合作,实施差异化的开发任务,提升非遗档案资源开发的专业性和深度,例如,西藏大昭寺邀请北京故宫博物院研究人员合作建成西藏大昭寺佛像唐卡数据库;其三,以课题、竞赛、志愿服务或课程培训的形式吸引青年群体积极参与非遗档案资源的研究,如“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛、档案文创作品展示活动、全国高校大学生非遗数字文创设计大赛等大众或专业比赛,为非遗档案开发工作补充新鲜血液。

3.2.2 机制完善,协调多元主体

在LAM和多元主体协作参与非遗档案资源开发过程中,针对目前非遗档案资源开发水平参差不齐的问题,开发主体应完善合作开发机制,提高非遗档案资源开发队伍的整体素质。

首先,开展跨系统的非遗档案资源开发工作需要打破管理体制造成的合作壁垒,为此要积极探索合作共赢、互促共进的开发模式,如可采用“政府牵头、市场运作、多主体运营”的合作模式,充分利用政府的权威性和市场的资源调配能力,促进LAM三馆之间的深度合作。在具体实践中也可以辅以项目驱动、自主联盟等模式。其次,在合作中,可借鉴国外成功经验,建立类似于美国博物馆与图书馆服务协会性质的跨组织馆际合作协调组织,负责统筹协调LAM三馆之间的合作开发事宜,制定统一的工作标准和规范,确保非遗档案资源开发工作的有序进行。再次,在确定合作后,一方面,需要统筹确立三馆诸如推进的步骤、流程、数字化范围、技术应用等的具体开发战略,厘清三馆之间的权责关系[29];另一方面,也可依托LAM的资源与教育优势,加强对开发主体的素质培育和能力建设。

3.3 价值挖掘:赓续非遗档案资源文明血脉

3.3.1 技术深耕,加强内容建设

档案作为非遗静态的、有形的载体,承载着丰富的精神文化内涵。通过多元叙事的表达方式和多维感官的扩展途径,LAM机构能将档案蕴含的精神内涵通过技术形态展示出来,进而赓续非遗精神。

首先,LAM可立足于馆藏,通过大数据、云计算、人工智能、5G、增强现实、虚拟现实等数字技术,将非遗档案资源里的特定需求元素和大数据挖掘技术融合,使非遗档案资源开发与公众需求相匹配,更为立体鲜活地展示档案价值。其次,在信息时代,LAM可将非遗档案资源上传到共享数字平台上,利用数字平台的传播和服务优势,在平台上从内容、形式和手段上给予非遗动态、有形的创新呈现,使现代化的数字媒体成为非遗文化的展播互动平台。例如,江西省赣州市打造“非遗数据库”和“客家文化云平台”,利用VR技术对非遗展示场馆进行全面展示,实现非遗感官体验和文化展示的便捷触达。再次,在未来的非遗档案资源开发过程中,我国的LAM机构可通过AIGC实现文化遗产的塑造与被塑造,对其进行深层次、广范围的内容创造,在挖掘文化遗产所蕴含的民族精神和历史内涵的同时,避免非遗在数字化传播过程中被过度简化或流行化[30],从而发展以三馆为主导、数字非遗档案资源为主体的数字化文化消费新场景。例如,AIGC语音合成、图像合成等多模态融合技术的应用可实现“故人重现”“经典回溯”“古今同台”等场景,使深藏在档案馆里的非遗艺术等声像档案“活”起来[31]。

3.3.2 业态创新,延续开发效能

从调研结果可知,若要实现非遗档案资源的可持续发展,必须要将丰富资源以市场化、产业化的形式转换为文化资产,实现其经济价值、文化价值的统一。

首先,创新是解决同质化问题的必由之路。非遗本身就是一种极具地域性和辨识性的文化符号[32],在开发过程中,LAM不仅要扎根于原境,更要注重从小切口、小角度演绎非遗档案资源中蕴含的本土人物、物品、地标、时间等地方非遗文化符号,在非遗产品中注入文化内涵。其次,品牌是区域文化和独特非遗内涵的显示,LAM可以在融合传统文化精神内核和现代表现形式的基础上,通过教育活动、社交媒体、文化节等多样化的平台和方式,有效提高公众对非遗文化重要性的认识[33];并以传承人与其他行业品牌IP进行跨界合作为突破口,打造差异化的优质品牌,推进非遗资源优势向非遗产业优势转变,提高产品文化品位。例如,厦门珠绣创新打造高端定制产品、文创产品和实用性产品三条生产线的新型商业模式,突出珠绣品牌的特色与定位。再次,鉴于开发客体的差异性,不同的非遗档案资源可参考“非遗 +”的思维,以不同的表现形式面向市场和产业探索,成为吸引游客、“加码”文化的要素之一。同时,LAM在参与非遗档案开发的过程中,需要注重监督非遗档案开发成果的稳定性和标准化。

参考文献

[1] 习近平 . 在文化传承发展座谈会上的讲话 [EB/OL].(2023-06-02)[2024-6-21].https://www.qstheory.cn/dukan/qs/2023-08/31/c_1129834700.htm.

[2] 中国非物质文化遗产网 . 保护非物质文化遗产公约 (2003)[EB/OL].(2003-12-08)[2024-6-21].https://www.ihchina.cn/zhengce_details/11668.html.

[3] 锅艳玲 , 司冬梅 . 京津冀非物质文化遗产档案资源整合的SWOT分析及优化策略 [J]. 北京档案 ,2024(2):18-23.

[4] 陈建 . 非物质文化遗产档案展览研究 [D]. 济南 : 山东大学 ,2012.

[5] 赵滟 . 基于短视频的非遗档案开发路径研究 [J]. 北京档案 ,2022(11):34-36.

[6] 孙大东 . 非物质文化遗产的开发利用 : 以衍圣公府食事档案为例 [J]. 中国档案 ,2008(9):47-48.

[7] 邹燕琴 . 留住文化的“根”: 乡村非物质文化遗产档案开发模式 [J]. 北京档案 ,2019(9):25-28.

[8]华林,段睿辉,李婧楠.云南少数民族传统手工艺非遗档案活态性开发研究[J].档案学研究,2019(4):91-97.

[9] 杜其蓁,丛佳,邱雨晖.国家级非遗项目:云南剑川木雕非遗档案新媒体开发研究[J].档案管理,2020(4):68-69.

[10] 吴彦洁 , 张文琦 , 杨宇 , 等 . 白族绕三灵非遗档案活态性开发研究 [J]. 档案管理 ,2021(4):87-88.

[11] 陈露 . 面向数字人文的非遗档案资源开发研究 : 以音乐领域为例 [J]. 山西档案 ,2024(2):122-124.

[12] 张一 . 从非物质文化遗产的传承和传播看非遗档案的开发利用 [J]. 北京档案 ,2013(9):29-31.

[13] 罗宗奎 , 王芳 . 知识产权法体系下开发利用非物质文化遗产档案的优势和基本原则 [J]. 档案学通讯 ,2012(2):44-47.

[14] 陈浩冉 , 卢珊 , 施威 . 国家文化数字化战略下的非遗档案资源开发研究 [J]. 档案与建设 ,2023(8):36-39.

[15] 王海弘 . 非物质文化遗产档案的凋零与繁荣 : 基于旅游发展视角 [J]. 档案学通讯 ,2015(6):83-86.

[16] 王康媚 . 面向文化数字化战略的非遗档案价值再造研究 [J]. 山西档案 ,2024(1):86-88.

[17] 赵亚敏 , 王云庆 . 档案馆等文化事业机构保护非物质文化遗产的途径 [J]. 浙江档案 ,2006(8):15-18.

[18] 康延兴 . 论图书馆保护非物质文化遗产的职能 [J]. 图书馆建设 ,2005(6):19-21.

[19] 潘彬彬 . 非物质文化遗产博物馆非遗档案工作刍议 : 以南京市非物质文化遗产馆为例 [J]. 档案与建设 ,2017(7):84-87.

[20] 中国政府网 . 国务院关于公布第五批国家级非物质文化遗产代表性项目名录的通知 [EB/OL].(2021-05-24)[2024-6-21].https://www.gov.cn/gongbao/content/2021/content_5621194.htm.

[21] 黄永林 . 为非遗传承发展贡献青年力量 [J]. 人民论坛 ,2024(4):88-91.

[22] 刘念 , 陈浩冉 , 施威 .“互联网 +”视域下红色档案开发模式构建研究 [J]. 档案与建设 ,2022(10):42-45.

[23] 贾红霞 . 红色文化资源赋能贵州高校红色育人研究 [M]. 天津 : 南开大学出版社 ,2023.

[24] 康琳 . 档案信息资源协同开发研究 [D]. 苏州 : 苏州大学 ,2021.

[25] 中国政府网 . 中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的意见》[EB/OL].(2021-08-12)[2024-06-21].https://www.gov.cn/gongbao/content/2021/content_5633447.htm.

[26] 冯莉 . 中国保护非物质文化遗产“建档”实践与理论探索 : 以《中国唐卡文化档案》项目为例 [J]. 中央民族大学学报 ( 哲学社会科学版 ), 2021(3):109-119.

[27] 卜昊昊 , 刘芮 . 地方感视域下红色档案资源开发的恋地呈现与在地化策略 [J]. 档案与建设 ,2023(9):39-43.

[28] 李向振 . 作为文化事件的非物质文化遗产保护的内外价值实现 [J]. 云南师范大学学报 ( 哲学社会科学版 ),2021(5):57-64

[29] 赵云海 , 刘瑞 . 数字化时代非物质文化遗产知识产权保护实践反思 [J]. 文化遗产 ,2023(2):10-18.

[30] 谭志云 , 李惠芬 . 数字技术赋能非遗保护传承的逻辑机理与创新路径 [J]. 南京社会科学 ,2024(1):142-150.

[31] 杨晶晶 . 生成式人工智能在档案数字场景中的应用研究 [J]. 浙江档案 ,2024(1):45-47,54.

[32] 苏畅 .“世界方法”与“中国表达”: 数智时代非遗国际传播之道 : 以成都市非物质文化遗产为例 [J]. 四川戏剧 ,2023(12):99-102.

[33] 郝丽洁 . 非遗档案文化资源的数字化保护与传承路径研究 [J]. 山西档案 ,2024(1):98-100.

【作者简介】 王英(1985—),女,汉族,黑龙江鸡西人,湖北大学历史文化学院档案系副教授,研究方向:信息资源知识产权、档案知识产权等; 田静静(2003—),女,土家族,湖北宜昌人,湖北大学历史文化学院档案系本科在读,研究方向:档案及博物馆研究;易瑞(2004—),女,汉族,湖北广水人,湖北大学历史文化学院档案系本科在读,研究方向:信息资源管理。