发布时间:2024-09-06 18:57:51被阅览数:1368 次信息来源:《山西档案》

作 者:潘未梅 姜孜臻 刘杨

摘 要:档案的证据作用及档案部门与档案工作者对档案证据属性的保障是档案学的重要逻辑起点。为探究不同时期不同载体档案证据在民事诉讼中的采信情况,发现相关规律,以256份不同时期涉及档案证据的民事判例为数据源,从档案证据类型、不同载体档案证据提交形式、不同主体来源档案证据采信与真实性审查情况等方面进行了分析;从档案部门对档案真实性保障主体地位的变化、档案完整性审查对象的变化、公私主体来源档案以及“以档案管理方式保管”的含义等方面进行了讨论。

关键词:档案证据;民事诉讼;档案馆;真实性

档案馆是一个认可与赋权的场所[1]。《查士丁尼法典》将档案馆定义为存放契约从而确保其不被篡改,提供可信证据并成为其所证明内容持续记忆的公共场所[1]。简单来说,档案馆通过确保文件的可信性赋予它们作为行为的证据和持续记忆的能力。我国学者也强调证据性思想是现代档案学基础理论更好地指导和应用于实践不可或缺的因素[2],呼吁“档案工作应该围绕着档案的证明作用来开展”,并指出证明作用可以使档案工作更具现实意义,有利于档案与文物、图书资料的区分[3]。

除了档案学之外,其他学科也关注档案的证明作用,如法律、历史等。我国在民事法条中提及档案证据最早可以追溯至1998年最高人民法院颁布的《关于民事、经济审判方式改革问题的若干规定》,其第二十七条第一款规定:“物证、历史档案、鉴定结论、勘验笔录或者经过公证、登记的书证,其证明力一般高于其他书证、视听资料和证人证言。”依据该法条,历史档案可以在更大程度上证明案件相关事实,是更好的证据。2002年施行的《关于民事诉讼证据的若干规定》(以下简称《民事证据规定》)第七十七条规定:“物证、档案、鉴定结论、勘验笔录或者经过公证、登记的书证,其证明力一般大于其他书证、视听资料和证人证言。”该法条重申档案的证明力优势,并由历史档案扩展到所有类型档案。需要说明的是,以上两个法规强调的是档案的证明力,是对其支撑待证明事实强弱程度的规定,其预设是档案证据的内容更可靠,与真实情况更相符。

目前,民事证据法条中没有关于电子档案的直接内容。2019年修订的《民事证据规定》第九十四条规定“以档案管理方式保管的”电子数据,在无其他反驳证据的前提下,人民法院可以确认其真实性。从司法实践来看,引用该条款的判例一般均采纳相应证据作为相关诉求的支撑,由此可以推断此处的真实性既包括形式真实也包括实质真实。

在档案领域,2019年公布的《国务院关于在线政务服务的若干规定》规定“符合档案管理要求的电子档案与纸质档案具有同等法律效力”。2021年施行的新修订《中华人民共和国档案法》(以下简称《档案法》)第三十七条也规定“电子档案与传统载体档案具有同等效力,可以以电子形式作为凭证使用”。这些法条均是对电子档案“法律效力”的规定,强调档案的“约束力”,就是电子档案可以继承传统载体档案在业务活动中以及业务活动结束之后的凭证作用,可以发挥传统载体档案所具有的约束力,即档案作为业务工作开展的工具能够实现其制定的目的;比如,针对合同,电子合同是否有效、能否建立双方的合同关系。一般来说,文件只要满足了法律所规定的条件,即可以产生效力,与其是否真实没有必然联系,因而,该条款是对电子载体合法化的宣示。然而,法规认可电子档案具有法律效力不等同于电子档案在司法诉讼中能够被采信和具有较强的证明力,这是两个不同的问题范畴。

本研究旨在探讨档案证据在我国民事诉讼中的采信及真实性审查情况,从证据真实性审查视角审视档案证据属性与档案管理工作。为实现此目的,本研究以我国民事判例裁判文书为数据源,探究不同时期不同载体档案证据在民事诉讼中的采信与真实性审查情况,发现相关规律,为档案作为诉讼证据的研究提供数据与理论支撑,并推动档案管理工作的发展。

1 文献综述

自20世纪90年代起,我国档案领域开始关注档案作为诉讼证据,随着电子档案的出现及我国相关法律法规的完善,研究焦点不断演进与调整。20世纪90年代至20世纪末是相关研究的初始阶段,相关著述旨在阐释档案能够在法律活动中作为证据捍卫机构或个人的主张与权益,以及其能够成为法律证据的条件,出发点是档案价值的发挥[4]。对于档案为什么可以享受证据优先地位,从档案专业角度,张劲松等[5]指出档案信息的原始性是其发挥法律证据作用的基础,其中,内容信息是档案作为证据的实质内容,而载体原始性对内容原始性起证明作用,“档案部门的权威和信誉”也是证明档案原始性的重要方面。另外,从历史角度,司法部门在民事案件审理中运用档案证据是一种常见做法,且相对于私人档案,官方档案的证据力总是优先获得认可[6]。

进入21世纪,随着电子档案的广泛出现,鉴于彼时相关法条尚未将电子数据列为一种证据类型,并且考虑到电子档案的技术特点,相关研究主要聚焦论证电子档案证据是否具有证据效力。但这一时期的部分探索混淆了档案的证据效力与法律效力[7],尚未厘清档案学与法学的学科契合点。进入21世纪的第二个十年,随着三大诉讼法将电子数据确立为一种证据类型以及电子数据真实性评定规则的日益完善,档案领域的相关研究开始关注司法诉讼的证据规则,并探索如何参照证据真实性评定规则开展档案管理,进而保障其真实性[8]。

我国档案领域在对电子档案作为诉讼证据的研究中,所用术语既包括“电子档案”也包括“电子文件”,且多将“电子档案”等同于一般电子文件归于电子数据证据类型进行论述[9]。已有研究中尚无将“电子档案”作为独立证据类型进行探讨的成果,且较少关注电子档案证据在司法实务中的应用情况[10]。然而,电子档案区别于电子文件与电子数据[10]。

另外,针对2019年修订的《民事证据规定》第九十四条所规定的“以档案管理方式保管的”这一条款,有研究认为该条款是对纸质档案证据优先地位的延续[11];然而,也有研究持不同观点,认为纸质档案的这种特殊性并不能向电子档案与电子文件传递,后者并不能“代位”前者在档案证据体系中的特殊性[12],且“电子档案不能适用民事证据制度中档案证明力优先的规则”[13]。因而,有学者提出应将电子档案作为一种独立证据类型,并从理论上明确电子档案作为独立证据类型的价值、意义、内涵界定及其作为证据的法律效力等[10]。

鉴于此,有必要就档案这一特殊证据类型在司法诉讼中被采信及真实性审查情况进行研究,相关研究将为档案属性及相关概念的进一步认识提供支撑,并为实践提供参考。

2 概念基础

对诉讼证据属性的表达与审查有不同观点[14],本研究选择“三性说”,即对诉讼证据的审查围绕真实性、与待证事实关联性与合法性展开。审查过程中经常引起争议且与档案学关系最为密切的是“真实性”。

作为一个核心概念,档案学与法学领域的真实性不是简单的等同[15-17]。从法理角度,真实性可以分为“形式真实”与“实质真实”。“形式真实”一般强调证据的来源是否可靠,是“文书本身的真实”,即文书不是伪造的,是对“当事人在制作时是否有伪造、变造的情形或者当事人的签名是当事人自己签名还是别人仿签”的审查。“实质真实”一般指的是可靠性,强调“书证所表达内容符合真实情况或者所体现的是当事人的真实意思表达”[18]。

3 数据收集

本研究在北大法宝司法案例库中,以“档案”“民事案件”为检索词进行高级检索,截止到2024年3月8日,共得到相关案例1 057 187个。分别以1998年与2019年作为关键时间分界点①,对1998年及以前、1999—2019年以及2020年至今三个时间段内的相关案例进行取样。

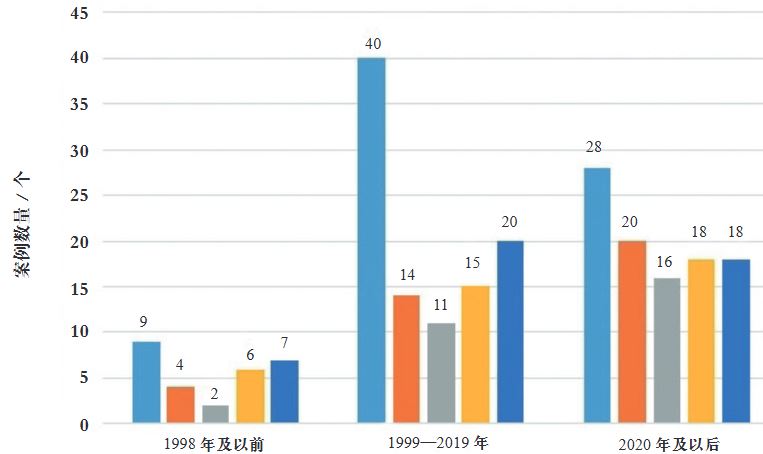

其中,1998年及以前共检索到相关案例112个,由于案例数量比较少,不再基于案由做分层抽样,直接以裁判文书对档案内容、档案提交形式、档案来源、是否采信及对采信理由阐述的详细程度为标准进行筛选,获得案例28个作为本研究的数据。对于1999—2019年与2020年至今两个时间段,为确保所选案例的代表性,本研究以民事案件中的债权纠纷、物权纠纷、人格权纠纷、婚姻家庭与继承纠纷和知识产权纠纷五类常见案由为单位采用分层抽样。每个具体案由的案例中,结合裁判文书对档案内容、档案提交形式、档案来源、是否采信及对采信理由阐述的详细程度进行随机抽样。最终,1999—2019年和2020年至今这两个时间段分别取样100个。两个时间段不同案由案例数量分别为债权纠纷(40,28),物权纠纷(14,20),人格权纠纷(15,18),婚姻家庭与继承纠纷(11,16),知识产权纠纷(20,18)。三个时间段不同案由判例数量如图1所示。

图1 不同时间段各案由案例数量分布

依据2019年修订的《民事证据规定》,“以档案管理方式保管”的电子数据可以推定为真实。为研究该条款及电子档案证据在司法实务中的应用情况,本研究在北大法宝司法案例库中以“以档案管理方式保管”为检索词进行全文检索,截至2024年3月8日,共得到205个案例,剔除其中引用《民事证据规定》第九十四条第二款、第三款及仅在最后做出判决的部分引用第九十四条的177个案例,共得到28个案例作为本研究的数据。本研究既对这28个案例进行了单独分析,也将其归入2020年至今的案例中进行了总体分析。

综上,本研究共取样256个涉及档案作为诉讼证据的民事案例。本研究的研究对象是民事诉讼中的档案证据,因有1个案例涉及2份档案证据,故共涉及256个案例中的257份档案证据。数据分析围绕这257份档案证据展开,聚焦以下四个方面:档案证据的类型、档案作为证据的提交形式、档案来源(公主体还是私主体)、采信或不采信理由。具体分析步骤如下:首先,对案例进行通读,结合具体分析内容制作编码表;其次,结合编码表对案例进行分析、编码和统计。需要说明的是,因为有些案例在某一方面信息存在缺失(如档案载体、档案来源主体性质),所以某些分析的证据总数相加少于257份。

4 研究结果

4.1 档案证据类型

在257份档案证据中,当事人提交的档案类型多样,涉及工商档案(20%)、房地产档案(20%)、司法档案(9%)、人事档案(5%)、医疗档案(4%)、城建档案(5%)、财务档案(5%)、车辆档案(2%)、科技档案(2%)、合同档案(5%)、商标档案(2%)、专利档案(2%)、基建档案(2%)等。其中,工商档案和房地产档案在不同时期均是出现频率较高的档案类型。不同类型档案的平均采信率为81%;具体到不同类型档案的采信率,车辆档案和专利档案采信率可达100%,工商档案的采信率不断降低,由1998年及以前的100%降到2020年至今的76%。

从载体看,1998年及以前案例所涉及档案证据全部是纸质档案;1999—2019年的案例中出现了机读档案和电子档案,分别占该时期档案证据总数的1%和3%;2020年至今的案例中,除去通过“以档案管理方式保管”取样的28个案例外,剩下的100个案例中电子档案证据占比16%,较1999—2019年显著升高。

4.2 档案证据提交形式

证据提交形式是指证据在法庭上展示的形式[19]。从纵向看,在我国民事诉讼中,档案证据提交形式不断丰富。从纸质档案的“原件”“复印件”“节录本”“档案查询单”扩展到机读档案的“复制件”以及电子档案的“打印件”“截图”“照片”“光盘”等形式。

由于部分司法判例中未明确档案证据的载体,本部分的数据基础为可以明确载体的档案证据,包括纸质档案147份,机读档案3份,电子档案48份,共计198份档案证据。

4.2.1 纸质档案证据的提交形式

147份纸质档案证据在各时期的分布情况为1998年及以前16份,1999—2019年71份,2020年至今60份。随着载体形式的不断丰富,纸质档案证据占比呈下降趋势。

纸质档案的提交形式之一为“原件”,即档案载体原始性与信息原始性的有机结合。尽管随着证据提交形式的多样化,原件在不同时期占比呈下降趋势,但其仍是不同时期纸质档案证据提交的主要形式,占所有纸质档案的50%。而且以“原件”形式提交的档案采信率总体较高,在1999—2019年的判例中可达100%。

依据档案来源,原件分为来自公主体的档案原件与来自私主体的档案原件。来自公主体的档案原件一般由案件审理法院依当事人申请并结合案件有关情况进行调取,公民个人无法直接调取,公主体产生及保存的档案通常被推定为真实,从公主体到法庭是法院亲自参与调取,故法院一般对其真实性不会存疑。本研究数据中,来自公主体的档案原件占比高达82%。来自私主体的档案原件往往由案件当事人个人调取或者依靠法院出具的调取令调取并提交至法院,法院在对所提交档案的真实性进行审查时会考虑其在归档前作为文件生成时的合规性和归档后作为档案调取过程的合法性。比如,(2019)粤04民终3321号判例中法院认定曲江医院提交的原始档案自生成至提交至法庭过程中仅由曲江医院单方负责,无法确定其在整个过程中是否合法合规,不认可该档案的真实性。

复印件是指通过复印机对档案原件进行复印形成的纸质材料。本研究数据中,以复印件形式提交的档案证据占比仅次于原件,但在不同时期占比呈现波动趋势,在1999—2019年占比最高,占该时间段内纸质档案证据总数的42%。然而,以复印件形式提交的档案证据的采信率整体偏低。1998年及以前以复印件形式提交的档案证据中,仅有50%被采信。近年来,复印件的采信率有所升高,但与其他证据提交形式相比仍然相对较低。

实践中,复印件主要由档案部门工作人员对调取的档案原件进行复印并加盖档案部门公章形成。一部分来自私主体的复印件也需加盖私主体公章或由私主体的负责人对其真实性予以说明并承担相关责任。比如,(2022)粤01民终22827号判例中石基建筑公司向法院发《复函》对案件当事人提交的加盖公章《证明》的真实性进行否认,并解释《证明》上的公章是当事人利用其工作上的便利将这份《证明》夹带在其他档案中,由于工作人员工作失误而错误加盖的,事实与这份证明的内容不符,公司对此《复函》的内容负责。

节录本是对所查询档案中与案件相关的事实进行抄录形成的证据形式。通过截取原始档案的部分内容作为呈堂证据,在提高效率的同时可以最大限度反映档案的原貌。纵向上看,以节录本作为提交形式的档案证据数量呈下降趋势,但其采信率较高,在所分析案例中,以节录本提交的档案证据的采信率为100%。

档案查询单,也称档案信息查询结果单,是由档案部门对所查询档案的相关情况出具的说明,一般会加盖档案部门公章,可以更直接、有针对性地呈现所查询的内容。从纵向看,档案查询单在不同时期纸质档案证据中的占比呈上升趋势,由6.25%到7.04%再到13.33%,其采信率也可达到89%,是纸质档案证据一种重要的提交形式。

4.2.2 机读档案证据的提交形式

1999年之后的档案证据中出现了机读档案。在司法实践中,机读档案是指储存在磁盘、磁带等存储设备中具有保存价值的档案。本研究所分析案例中涉及的机读档案主要是企业机读档案登记资料,即企业注册所在工商行政管理局的档案部门保存的企业最近的注册信息,如名称、住所、法定代表人或负责人、注册资本、经营范围、企业类型等。机读档案的提交形式主要为复制件,由工商行政管理机关档案工作人员进行复制,应查询人要求可以加盖工商行政管理机关档案资料查询专用章。在明确指出证据提交形式是机读档案复制件的案例中,机读档案复制件的采信率较高,可达100%。

4.2.3 电子档案证据的提交形式

在本研究中,电子档案证据包括引用“以档案管理方式保管”条款为检索条件所获取28个判例中所提交的证据和1999—2019年及2020年以后两个时间段所取样的200个案例中涉及的19份电子档案证据。“以档案管理方式保管”的28个案例中,有1个案例涉及2份电子档案证据,所以,47个案例共涉及48份电子档案证据。

从整体看,电子档案证据的提交形式包括打印件、截图、照片、电子数据、存有电子档案信息的光盘以及电子数据录音和制作的副本。打印件在电子档案所有证据提交形式中占比达33%,包括对电子档案部分内容截图后打印和导出电子档案全部内容进行打印,是电子档案证据较为常见的提交形式。电子档案的打印件、截图和照片通常在公证人员的监督下由当事人或者公证人员操作获取。

此外,当事人还会将电子档案直接上传至法院的相关证据平台,以电子数据形式提交至法院。随着各法院电子证据平台的投入使用,以电子数据形式提交的电子档案迅速增多,占所有电子档案证据的15%。光盘需要由当事人将电子档案刻录后提交,有效固化电子档案使其长期保持原始状态,有助于辅助法官进行电子证据的真实性认定。

电子数据副本是指在功能上具有等同或基本等同于原件效果的电子数据。《民事证据规定》(2019年修订)第十五条第二款明确规定:“电子数据的制作者制作的与原件一致的副本,或者直接来源于电子数据的打印件或其他可以显示、识别的输出介质,视为电子数据的原件。”这同样可以证明电子数据的真实性。48份电子档案证据中仅有1份选择提交电子数据副本,但并没有被采信且没有解释不采信原因。

4.3 不同主体来源档案证据采信情况

在257份档案证据中,明确指出档案证据来源主体性质的有218份。其中,156份来自公主体(包括各级各类档案馆、工商行政管理部门、不动产登记中心、公证部门等)的档案证据在不同时期的分布为:1998年及以前19份;1999—2019年81份;2020年至今56份。62份来自私主体(包括各类企业内部档案室、公民个人等)的档案证据在不同时期的分布为:1998年及以前5份;1999—2019年11份;2020年至今46份。

从纵向看,不同时期案例中,来自公主体的档案证据都占比较高。1999—2019年的档案证据中来自公主体的占比达81%;来自私主体的档案证据数量呈增加趋势,2020年以后的档案证据中来自私主体的占比达36%。值得说明的是,“以档案管理方式保管”的电子数据中除1例为来自公证机关的,剩下的都来自私主体。

不同主体来源档案证据的采信情况不同。在来自公主体的档案证据中,约90%的档案证据被采信(140个),来自私主体的档案采信率略低,为71%(44个)。从纵向来看,2020年以后来自私主体的档案证据的采信比例由于电子数据增多而有所降低,由1998年及以前的80%降到2020年以后的67%。

4.4 档案证据真实性审查情况

在257份档案证据中,共有208份被采信,档案真实性的审查在其被采信过程中占重要地位。就纸质档案而言,盖有相关档案部门档案查询专用章的复印件、节录本、档案查询单的真实性都可以被认可,由档案部门函复法院对档案查询情况予以说明的档案查询单的真实性也可以被认定。针对电子档案,在公证人员或者司法人员的监督下拍照、截图、打印形成的证据真实性可以被法院认可,私主体的电子档案信息库如果与第三方档案中心共享,法院也可认定其真实性。由法院调取的档案、经过公证的档案和提前进行证据保全的档案的真实性在司法审查过程中也都可以被认可,成为证明案件事实的依据。

在未被采信的49份档案证据中,32份是由于其真实性受到质疑而不被认定。具体理由包括所提交档案不是原件 [(2022)粤0114民初12608号]、复印件未加盖公章[(2015)民申字第3311号]或者所盖公章不符合程序要求、不是来自档案调取部门或不是该复印件应该加盖的章[(2023)辽02民终1605号]或公证部门出具的经过公证的档案资料不符合公证程序[(2020)皖1126民初943号]等。部分来自私主体的档案因其是单方制作,不符合档案形成的程序要求[(2020)鲁01民终569号、(2021)豫民申3301号]以及因对方当事人提出异议而对其不予采纳。

5 对我国民事诉讼中档案证据真实性审查的思考

调研结果显示,我国民事诉讼中的档案证据尽管仍以纸质载体为主,但电子载体占比逐渐增加。档案证据的采信率整体较高,档案真实性的审查在其被采信过程中处于重要地位。档案证据的提交形式因其载体不同而有所差异,不同提交形式采信率也存在差别。若档案证据的提交形式能完整、可靠地反映档案部门所保存档案的内容,则其真实性通常被认可。此外,民事诉讼中的档案证据大多来自公主体,且相比于来自私主体的档案,公主体档案的采信率较高。

5.1 档案部门对档案真实性保障的主导地位面临危机

从古至今,档案馆始终被认为是权威性、真实性文献的保管场所[1],甚至被比喻为“民主问责和连续的武器库”[20]。档案工作者则被认为是社会的可信代理人,代表每个人来确保文件的可信性从而保护公民的合法权利、人类记忆、文化演变等[21]。用户对档案馆所保存档案的信任一部分源自其对档案馆与档案职业的信任。对档案馆的信任往往建立在档案馆的权威性、公信力、声誉、档案馆对档案的保管行为、用户过去使用档案馆所保存档案的经历[22]以及档案馆所具有的保障档案完整性的能力(如档案工作的方法与原则)等基础上。反映到司法诉讼中,社会对档案馆及其所提供档案的信任表现为对档案馆所提供档案真实性和证明力的认定。简而言之,只要是档案馆所提供的档案,通常其形式真实性会被确认,证明相关事实的证明力也较高。

随着新兴数字技术的深度普及,数字经济发展逐步迎来以“数字新基建、数据新要素、在线新经济”为特点的新一轮浪潮[23]。在此背景下,尽管社会对档案部门的信任仍然延续,比如数字时代档案馆作为可信第三方保障私主体所产生电子数据的真实性[24],但面临诸多困境,如社会对档案形成者和管理者信誉、表现和能力信任度的降低[25]、档案官方权威的消解[26]等。此外,越来越多新兴证据保全部门(如中立第三方、数据保全服务等)[27]和信息技术(区块链、可信时间戳等)参与到了对档案真实性的保障工作中,档案部门对档案真实性保障的主导地位面临危机。在越来越复杂的档案真实性保障系统中,档案部门处于什么地位、区别于其他方式的优势是什么都亟待更多研究。

5.2 档案真实性判断从依赖原件到聚焦完整性本身

考虑到文件在文件生成部门业务开展过程中以及业务活动结束后的凭证作用,可以推定文件生成部门无动机篡改其所生成的文件,进而推定文件在文件生成部门内是真实可信的。在文件被归档至档案部门的过程中,档案部门会对文件的完整性进行检测以确保进入档案馆的档案是可信的。在档案部门所保存档案可信的预设下,如何保证呈现到诉讼中的档案证据能完整反映档案部门所保存档案是其真实性评定的一个核心问题。

传统纸质环境中,鉴于纸张对文件内容的固化作用,司法诉讼往往要求提交档案的原件,因为从原件更容易判断文件内容与形式是否发生改变。若提交的是档案复制件,则原件到复制件生成过程的完整性是档案真实性判断的焦点,涉及复制件生成主体的可信性(比如因为社会对档案部门的信任,档案部门生成的复制件是可信的)、生成过程的可信性(比如对生成过程全程录像)等。

对于电子档案而言,目前法条规定的“以档案管理方式保管”的电子数据可以推定为真实,是对档案管理方式对电子数据完整性保障能力的认可,即若电子数据在提交至法庭之前在相关部门内按照档案管理方式进行保管,可以推定其是真实的。此时问题的关键仍然是该证据从相关部门至提交至法庭这一过程中的完整性,且因为“原件”概念已不再适用,电子数据在这一过程中的完整性成为审查的焦点,包括电子数据从原始载体转变为证据提交形式过程、所用工具的可靠性、开展转换主体的可信性等。

5.3 私主体档案真实性保障与评定亟须系统研究本

研究发现,民事诉讼中私主体来源档案占比显著增加,尤其“以档案管理方式保管”的电子数据基本全部来自私主体。但整体上看,公主体来源档案采信率更高。

我国司法领域近些年才在法条中对公文书证与私文书证进行了区分,但对二者的内涵并没有进行明确界定。学界认为公文书证指“国家机关和社会组织在其法定职权或法律授权的范围内所制作的公务文书”;私文书证指“公文书制作主体以外的个人或单位所制作的以及公文书制作主体在法定职权范围以外所制作的文书”[28]。

对公文书证与私文书证进行区分有助于确认其形式真实与实质真实审查时的适用规则[29]。比如2019年修订的《民事证据规定》第九十一条与九十二条分别对公文书证与私文书证的真实性与证明力进行了规定。依据第九十一条,“公文书证的制作者根据文书原件制作的载有部分内容或者全部内容的副本与正本具有相同的证明力。在国家机关存档的文件,其复制件、副本、节录本经档案部门或者制作原本的机关证明其内容与原本一致的,该复制件、副本、节录本具有与原本相同的证明力。”这意味着对于公文书证可以不要求提交原件,且公主体所形成的复制件也是可信的。此外,依据《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》(2020年修正)第一百一十四条,“国家机关或者其他依法具有社会管理职能的组织,在其职权范围内制作的文书所记载的事项推定为真实,但有相反证据足以推翻的除外。”依据此条款,公文书证的实质真实也可以被推定。

相较而言,对于私文书证,因其“制作主体的开放性和制作程序的任意性”[28],其形式真实与实质真实的审查往往是民事诉讼的疑难问题[30]。目前,国内法学界对私文书相关问题的研究相对较为薄弱[28],我国档案学领域设有针对公务文书撰写与处理的文书学,且有针对企业档案、私人档案等方面的研究,但目前缺乏从真实性保障视角区分为公务文书与私有文书的系统研究。

随着依法治国的持续推进,越来越多的单位与个人开始诉诸司法途径来捍卫自身的合法权益;在此过程中,当事人能否提供有力证据支撑自己的诉求成为关键,这也有助于培育良好的营商环境。不同于公主体档案工作,我国私主体档案工作发展程度参差不齐,且受重视程度普遍不高、具体工作规范化程度低,其社会公信力比公主体低,而其所提供档案的采信率也较低。如何从档案作为诉讼证据视角推动我国档案证据真实性审查标准的完善及私主体档案工作的发展是一条可以探索的路径,亟需更多相关研究。

5.4 “以档案管理方式保管”的含义与判断标准亟待明晰

为探索“以档案管理方式保管”条款的含义及其对电子数据真实性保障的作用,本研究对引用该条款的判例进行了分析,但发现仅有少数案例对引用该条款的理由进行了阐释,且对如何界定“档案管理方式”没有提供详细信息。

以(2020)皖1126民初943号判例为例,该判例中,法院认为争议的《赠与合同》“已经凤阳县公证处依法进行了公证,公证机关以档案保存了涉案赠与合同、公证书、办理赠与公证的视频和图片”,且对方当事人并没有提出足以反驳的相反证据,故法院认定该《赠与合同》为真实的。在该判例中,法院只是提出公证机关以“档案”保存了涉案的相关文件,并没有对管理的具体情况进行阐释。在另一判例(2020)湘0104民初3110号中,争议焦点为电话录音资料,该录音资料原本储存在原告工作电脑中,后刻录成光盘封装。法院认为“当时储存在电脑中的电子数据系正常业务活动中形成,且以档案管理方式保管,被告虽予否认,但未提供相反证据,当庭听取其内容连续,无增删篡改,应推定真实(证据规定第94条)”。尽管法院认为相关录音是按照“档案管理方式保管”,但并没有指出其作出此判断的依据。在(2021)辽09民终904号判例中,法院认为被告提交的太平洋科技个险查询系统(了如指掌)界面是电子数据的拍照复印件,且该电子数据是以档案管理方式保管的文字信息,其来源符合法律规定,内容真实、完整,与本案待证事实有关联,故法院予以采信。依据该表述可以推测,法院认为太平洋科技个险查询系统中的信息是“以档案管理方式保管”的信息,但“太平洋科技个险查询系统”是否是档案管理系统或是否具有档案管理的功能,判例文书并没有提供进一步的信息。

可见,司法诉讼中,尽管引用该条款来支撑电子数据真实性推定的判例数量在增加,但界定“以档案管理方式保管”的标准和依据并不清晰,“档案管理方式”对电子数据真实性保障上的专业性及特点并没有显现。为保证档案学在档案证据属性保障上的相关性,有必要开展学科交叉研究,对数字环境下“以档案管理方式保管的”界定开展探索。

6 结语

作为社会活动的原始记录,文件与档案是获取信任的工具[31];社会对文件的信任是人类简化复杂性生存策略的机制之一,对文件和档案的信任保证相关主体能以较低成本高效开展交互和交易,从而推动社会发展。社会信任既是现代社会发展的核心要件,又是重要资源。

人们对档案的信任又源自对档案部门和档案工作人员、纸张固化作用、管理制度和方法的信任等。然而,随着行为主体、信息沟通机制、社会依存关系和社会主要风险等所发生的颠覆性变化,社会对档案信任的参考点发生了变化。比如在数字环境下,人们对档案工作人员的信任发生了变化。对ICT(Information and Communications Technology)工作人员的调查显示,他们认为档案工作者管理纸质档案的能力要优于电子文件,因而在纸质档案的管理上更信任档案工作者[25]。人们对档案馆的信任也发生了变化,比如有研究指出档案馆存在信任社会资本的缺失[32]。除档案馆外,越来越多其他主体(如可信第三方、证据保全服务等)也参与到对档案可信性的保障中,给档案馆对档案真实性保障的主体地位带来了一定影响。区块链等新一代信息技术在档案真实性保障上的应用也标志着档案信任机制从制度信任到技术信任的变迁与发展[33]。因此,有学者认为在后现代主义的背景下,档案工作者可以从保障档案的可信性、实现档案来源的多样性以及增加档案工作的透明性等方面入手重建社会公众对档案职业的信任[34]。

在新的信任生态中,档案部门应扮演何种角色、如何进一步将档案部门在传统媒体时代作为可信机构的优势延续到数字环境中、如何保障和彰显档案工作者在维护电子文件可信性上的能力等问题亟待更多系统性研究。

参考文献

[1] DURANTI L.Archives as a place[J].Archives and Manuscripts,1996(2):242-255.

[2]杜童欣,陆阳.“证据神圣性”的重新发现[J].档案与建设,2019(10):13-16.

[3]孙立新.证据学基本理论对档案工作的启示[J].中国档案,2011(7):28-30.

[4]张长海.一起侵权诉讼案关键时刻看档案:试论诉讼证据和档案利用[J].机电兵船档案,1998(4):8-11.

[5]张劲松,耿直,刘京,等.电子文件的法律证据作用[J].中国档案,1999(11):42-43.

[6]钟文荣,范世清.宋代民事审判中档案证据力研究[J].档案学通讯,2015(2):93-96.

[7]张世林.档案具有法律效力吗?——兼与刘家真、李军商榷[J].档案学通讯,2001(2):35-38,9.

[8]许晓彤.《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》(2019修正)对电子文件管理工作的启示[J].档案学通讯,2021(3):98-105.

[9]陈思佳,吴建华.我国电子文件证据地位及效力保障研究[J].山西档案,2021(1):21-26.

[10]郑毅.电子档案独立证据地位确立的法理分析[J].档案管理,2023(6):54-57,63.

[11]刘品新.论电子证据的真实性标准[J].社会科学辑刊,2021(1):66-78,209.

[12]李元华,于立深.祛魅与决疑:电子文件证据使用程式的“再中心化”规制[J].档案学研究,2023(3):56-63.

[13]崔起凡.论民事诉讼中档案证据的运用[J].浙江档案,2016(10):14-17.

[14]陈学权.诉讼证据属性的中国表达[J].法制与社会发展,2024(1):129-146.

[15]刘越男,李静雅.电子数据、电子文件相关概念的比较与对接[J].档案学研究,2017(S1):92-99.

[16]仇伟海,韩季红,王靓.从电子证据的视角看电子文件归档管理:以政府采购网上招标平台电子文件归档管理为例[J].中国档案,2019(12):60-61.

[17]谢丽,范冠艳.电子文件与电子证据领域中的真实性概念分析[J].浙江档案,2019(1):13-17.

[18]邓媛元.民事诉讼中书证真实性问题研究[D].重庆:西南政法大学,2015.

[19]冯姣.论互联网电子证据的出示[J].哈尔滨工业大学学报(社会科学版),2020(4):39-48.

[20]EASTWOOD T.What is archival theory and why is it important?[J].Archivaria,1994(37):122-130.

[21]HICKERSON H.Ten challenges for the archival profession[J].The American Archivist,2001(1):6-16.

[22]DONALDSOND R.Trust in archives—trust in digital archival content framework[J].Archivaria,2019(88):50-83.

[23]崔久强,郑宁,石英村.数字经济时代新型数字信任体系构建[J].信息安全与通信保密,2020(10):10-16.

[24]GUO W,FANG Y,PAN W,et al.Archives as a trusted third party in maintaining and preserving digital records in the cloud environment[J].Records Management Journal,2016(2):170-184.

[25]OLIVER G,CHAWNER B,LIU H P.Implementing digital archives:issues of trust[J].Archival Science,2011(3-4):311-327.

[26]章岸婧.后真相时代数字档案信息信任链构建探究[J].档案学研究,2021(3):51-59.

[27]丁家友,陈昱彤,张照余.档案数据保全产学研用协同发展模型与策略探析[J].档案学通讯,2024(2):32-39.

[28]施卫忠,王静,沈萍儿.私文书认证规则探析[J].法律适用,2010(7):68-71.

[29]刘玫,刘中欣.论区分公文书证与私文书证的意义[J].证据学论坛,2007(1):93-106.

[30]赵志超,赵贵龙.民事诉讼私文书证适用规则疑难问题研究[J].法律适用,2015(11):98-102.

[31]SUNDQVIST A.Documentation practices and recordkeeping:a matter of trust or distrust?[J].Archival Science,2011(11):277-291.

[32]胡洪彬.档案馆社会资本:档案公共服务的新视角[J].档案学研究,2013(1):42-46.

[33]于英香,张期勇.从制度信任到技术信任:档案信任机制的变迁与发展[J].浙江档案,2022(12):30-33.

[34]曲春梅.解构与重建:后现代背景下对档案职业公信力的思考[J].档案学通讯,2016(3):8-12.

①之所以将1998年作为案例选择的关键时间节点是因为1998年最高人民法院发布《关于民事、经济审判方式改革问题的若干规定》,规定了历史档案在民事诉讼中的证明力,首次在法律规定中明确档案证据具有较高的证明力。之所以将2019年作为案例选择的关键时间节点是因为2019年修订的《民事证据规定》提出了“以档案管理方式保管的”的电子数据证据可以推定为真实的条款,该条款首次提及了数字环境下的档案。以这两个时间为关键节点有助于覆盖不同法规下的案例,并发现不同时期法规之间的变化与趋势。

【基金项目】天津市哲学社会科学规划项目“可采性与证明力视域下企业电子文件真实性保障模式研究”(项目编号:TJTQ21-006)。

【作者简介】潘未梅(1987—),女,汉族,河北邯郸人,天津师范大学讲师,博士,研究方向:档案证据属性保障、电子文件管理、企业档案管理;姜孜臻(2002—),女,汉族,山西忻州人,天津师范大学本科在读,研究方向:电子档案管理、档案证据;刘杨(2000—),男,汉族,天津人,天津师范大学硕士在读,研究方向:档案证据属性保障、电子文件管理。